На прошлой неделе в Левашовском хлебозаводе завершилась выставка Владимира Куприянова. Для меня это одна из самых убедительных выставок в Петербурге за последнее время — редкий случай, когда фотография ощущается живой, подвижной.

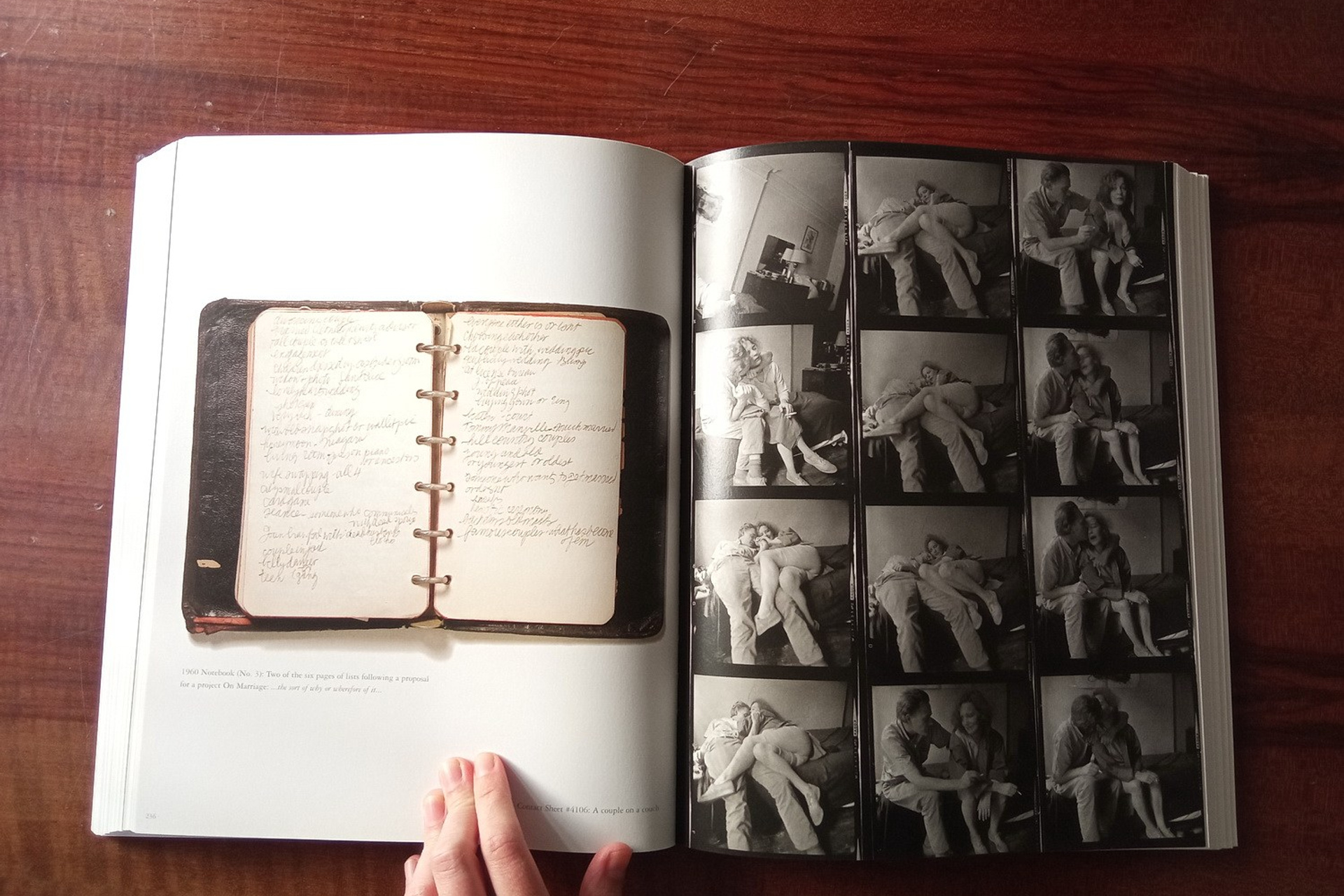

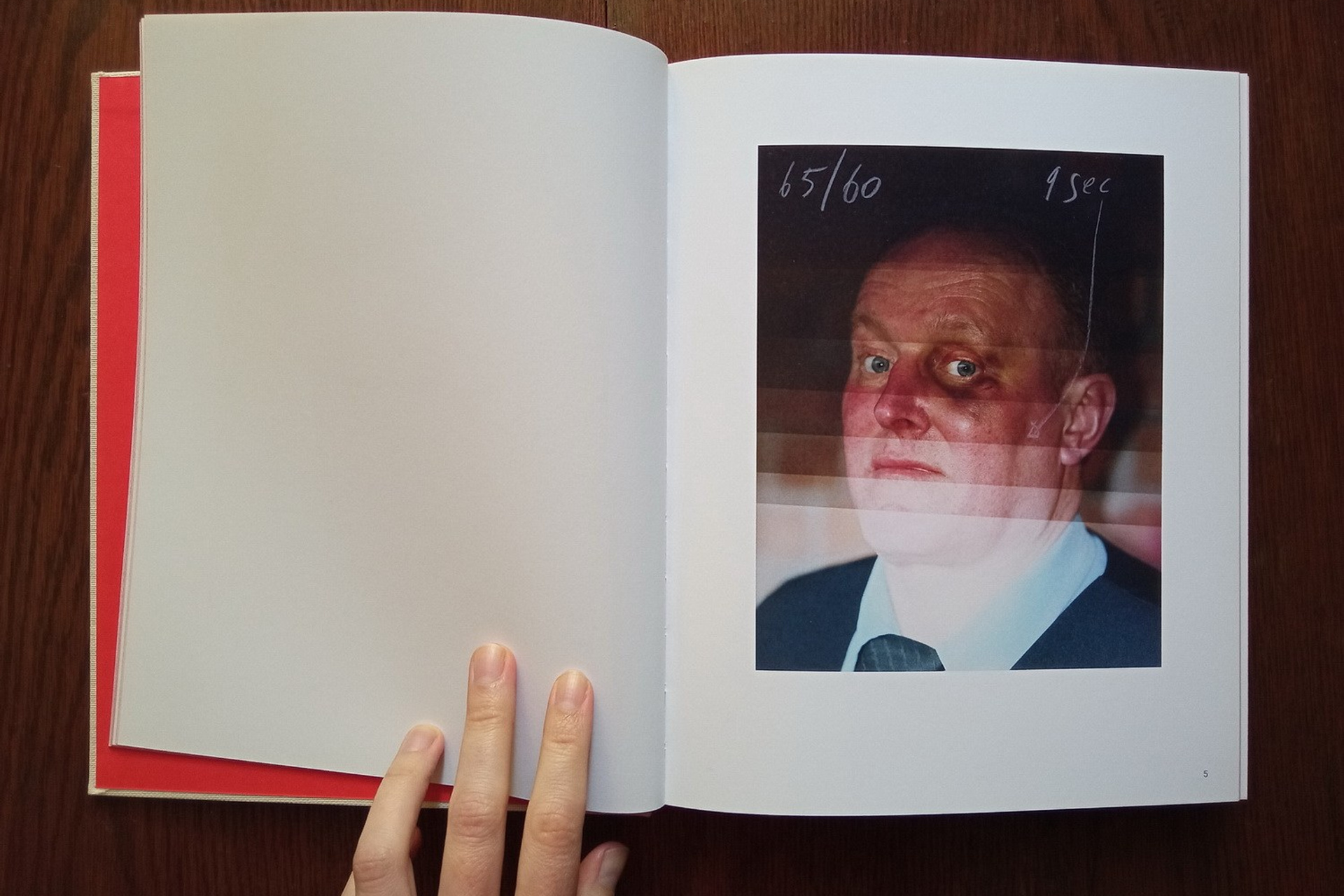

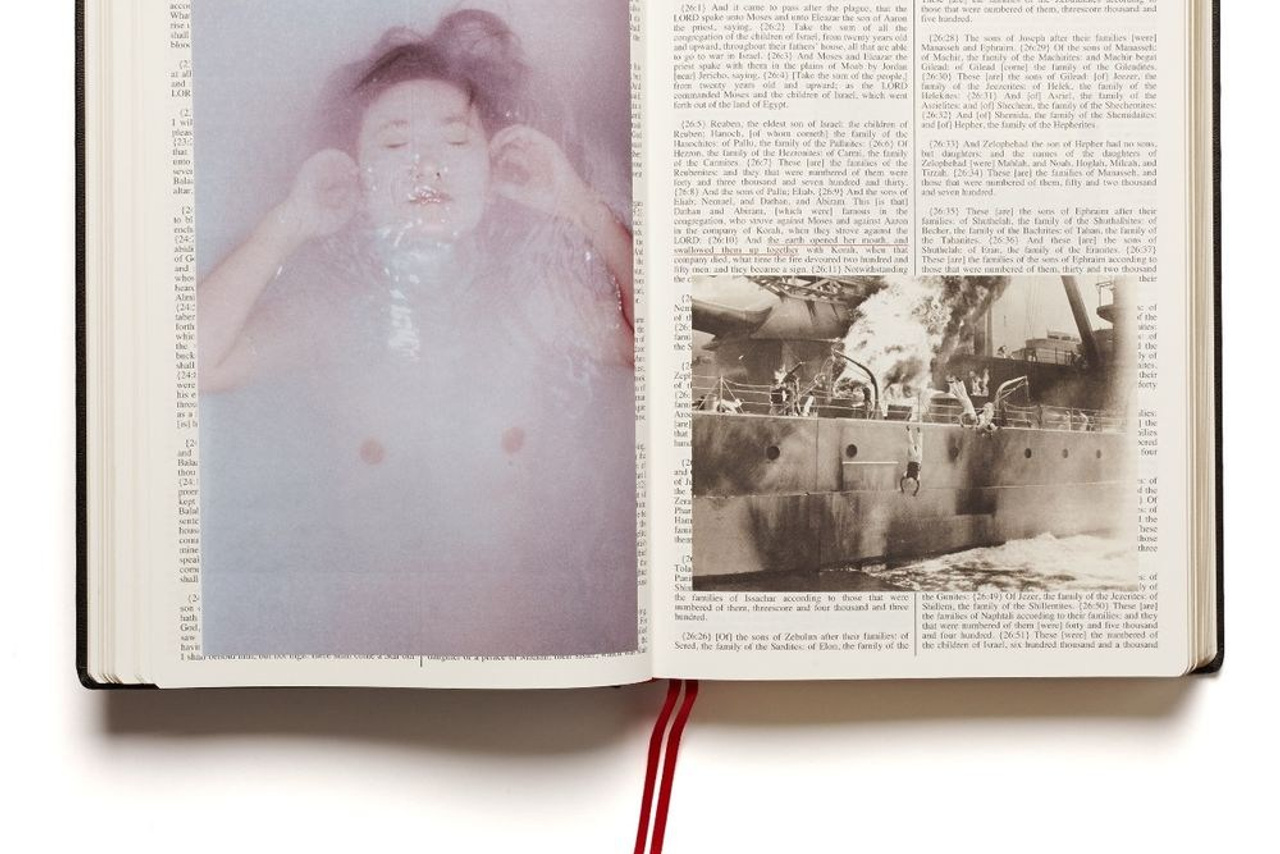

Куприянов был одним из пионеров независимой художественной сцены 1980–1990-х. Он работал с медиумом свободно: коллаж, печать на прозрачных поверхностях, игра с масштабом, наложение слоёв превращали изображение в поле эксперимента.

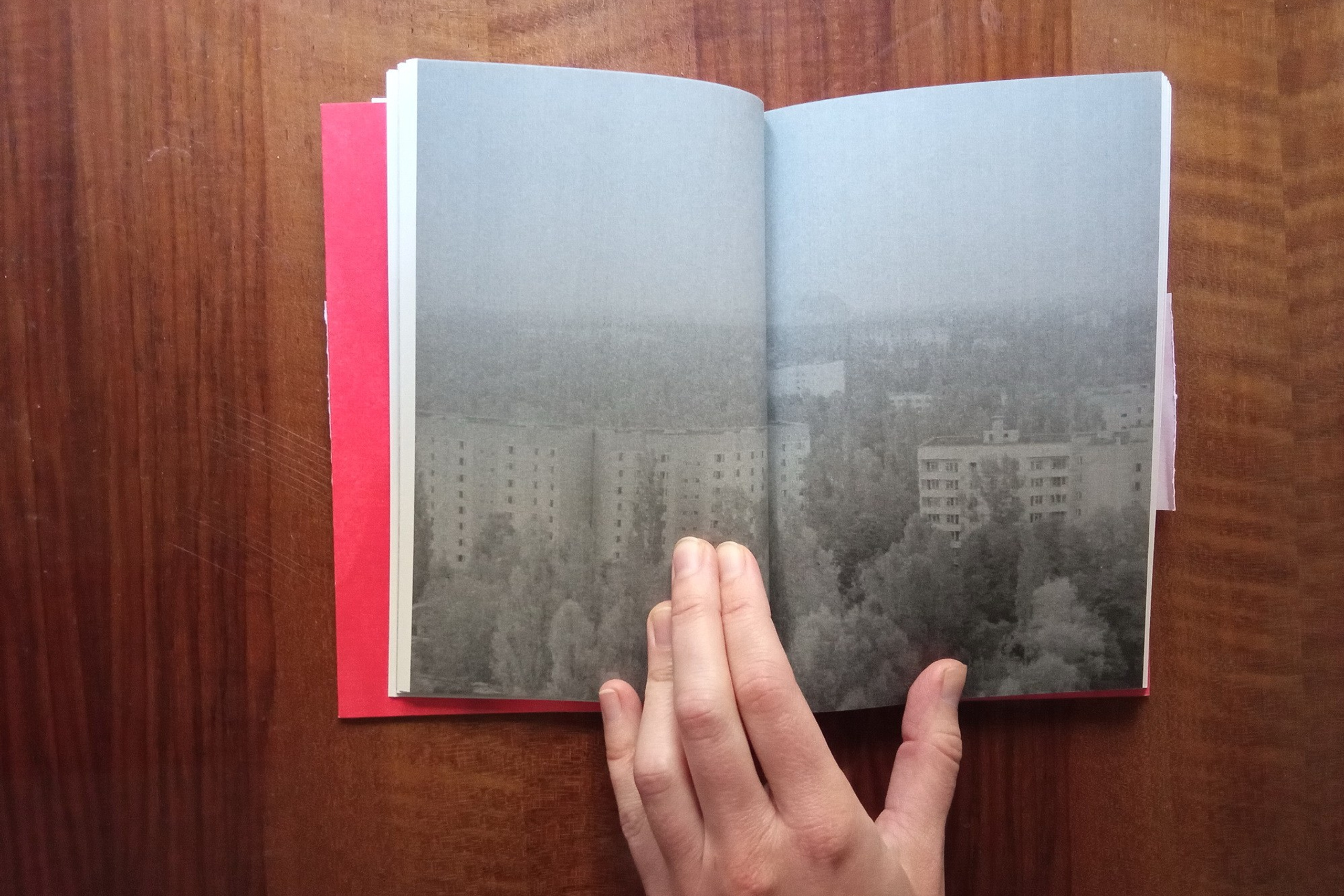

Сегодня эти работы продолжают звучать. Для меня их сила в том, что они не стремятся реконструировать утраченное. Напротив, пустоты и обрывы, трещины и смещения, провалы памяти становятся главным материалом. В них проступает ощущение личного архива, где стёртые лица и недосказанности звучат громче сохранившихся фрагментов.

Куприянов не создаёт простого ностальгического фона. Он предлагает диалог: что мы помним, что отпускаем, что пересекает границы личного и коллективного.

Почему важен частный архив сегодня? Потому что он — та терра инкогнита, она же чужая комната, которая может быть закрыта на ключ, но чьи тени и отпечатки слышны даже за стеной. Обратиться к частной фотографии в настоящее время значит признать, что история сконструирована не только властью, большой политикой или официальной памятью, но и тем, что не записано: утратами, личными жестами, случайными кадрами.

В пространстве этой выставки прошлое не просто возвращается — оно трансформируется, оно встречается с нами, становясь зеркалом, вопросом. И в этот момент мы не просто смотрим, мы пересматриваем собственную память, собственные архивы — и, возможно, начинаем видеть, что в них может быть за голос.